ペルシャ絨毯の染色

|

染色作業は、「この色が無ければこのデザインもない」と言われる程、極めて重要です。染色の技法は、責任者が所有し、厳重に保管され、世代から世代へと受け継ぐ門外不出の家宝の様なものなのです。色に色を、調合に調合を重ね、幅広い色彩を生んで来ました。 |

(染料のもとになる植物の採取) |

天然染料の基礎原料

| ベニバナ (ペルシャ名:ゴルランギ) トゲが多く、光沢があり、花がサフラン色から赤色に変わる。 ペルシャでは、主にシルクの繊維を赤味がかったゴールドに染色する際に使う。 |

|

|

|

|

| あかね (ペルシャ名:ローナス) 様々な種類がある。砂地で成長し、根から砂糖を作ることが出来る。 秋の終り頃に刈り取り、一般的には天日干し又はボイラーで乾燥させて使うが、日陰干しにすると、更に品質が上がる。加工工程で、乳酸を含むサワーミルクを使うことで、光沢のある赤色が作れる。 |

|

|

|

|

| コチ二―ル (ペルシャ名:ゲルメスダーネ) 日本名は、エンジムシ。様々な種類が生息するが、オークやサボテンの木々に隠れる環境があると、早く増殖する。雌からのみ自然な赤色が作れる。 |

|

|

|

|

| サフラン (ペルシャ名:ザフラン) 球根のような形の植物で、食物の香り・質を改善するのに、使われることでもお馴染み。鮮やかな黄色が出来る。 |

|

|

|

|

| ロッグウッド (ペルシャ名:バガーン) トゲのある木で、樹皮または樹液から自然な黒と灰色が摂れる。 他の物質と調合することで、より自然に近い黒・明るい赤紫、灰色になる。 |

|

|

|

|

| インディゴ/藍 (ペルシャ名:ニル) 元は、インドで発見された植物。世界で採取され、長年染料に使われてきた歴史があり、日本でも親しまれている。葉を裂くと緑の液体が滲み出て、空気に触れた途端に青く変わる。早くそして強い着色力で、染料として最適と言える。 |

|

|

|

|

| ウィード (ペルシャ名:エスパラク) 絶えず光をあてていることで、数年をかけて黄色に変化する。 |

|

|

|

|

| ターメリック (ペルシャ名:ザルチュべ) イランでは、ほとんど調理に使う植物。茶・濃い灰色・緑・黄緑・橙色等が出来る。 |

|

|

|

|

| タンニンを含む植物 |

|

| ざくろ (ペルシャ名:アナール) 原産地はペルシャで、今では世界中で見られる植物。果実の皮から灰・暗色が出来るが、タンニンを含む他の植物と調合すると、更に数種の色が作れる。 |

|

|

|

|

| オーク (ペルシャ名:バルト) 幹・枝・樹皮から豊富なタンニンが摂れ、染料だけでなく医療用・製皮用としても使われる。樹皮に、最もタンニンが多く、茶・黄味のある橙色が出来る。 |

|

|

|

|

| ウォールナット (ペルシャ名:ゲルドゥ) 温暖な気候がある地域で見られ、35~40%のタンニンを含んでいる。他のタンニンを含む植物と調合し、茶・暗色が出来る。 |

|

|

|

|

| ミラバラン (ペルシャ名:ハリへ) プラムに似ており、熟する前に乾燥させる。タンニンを45%含んでいる為、染色のみならず医療用にも使われる。黄色が出来るものと、他の媒体と使い黒・緑色が出来る種類がある。 |

|

|

|

|

| その他の植物 一般的に、桑・葡萄・ヘナ・プラタナの葉は、天然染料開発のために使われてきた。 ○白桑の木-黄色、黒桑とその果実-赤紫色。他の媒染剤を使うと、赤や灰色。 ○葡萄の葉とメッキした鉄-オリーブグリーン。アルカリ性の塩を使うと橙色。 ○プラタナの葉-黄緑、深緑色。 ○ウール-とうもろこしのワラと煮ると明るいベージュ。玉ネギの皮で煮ると桃色。 へナの葉と煮るとジャスパーグリーン。 この他にも、遊牧民などが染色に使う物としては、 ○ケシの実・バラの根-赤色 ○イチジク・レモンの皮・ピスタチオの木・りんご・柳の木-黄色 ○ナスの皮-青色 ○柳の葉・プラムの樹皮・ムギの葉-橙色 ○オリーブの葉-緑色 ○チャイ(ペルシャの茶)の葉・タバコ・鉄・泥-黒、茶色。 ○西洋刺草-金色、明るい茶色。 媒染剤 インディゴ(藍)を除く基礎原料だけでは理想の色に染まらないことが多く、現在では、媒染剤として塩・鉄・石灰・酢などを使う。古くからは、木の根・葉・果汁などがある。 | |

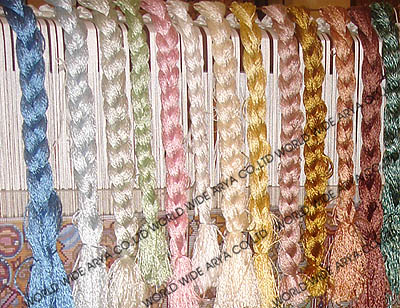

(染色され、綺麗に揃った糸)

(天日干しによる染色素材)

(美しく染色された糸)